Kesehatan saluran pencernaan menjadi poin penting pemeliharaan. Saluran pencernaan (gastro intestinal tract/ GIT) adalah organ-organ yang berperan dalam menerima makanan, mencerna makanan, menyerap nutrisi, mengeluarkan sisa makanan, sebagai organ limfoid/ Gut Associated Lympoid Tissue (GALT). Hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian performa ayam. Saluran pencernaan sepanjang usus halus dan usus besar mengandung jaringan limfoid yang tersebar di dalam epitel dan lamina propia, yang disebut dengan peyer’s patches dan caeca tonsil. sistem pertahanan lokal yang akan bereaksi pertama kali ketika terjadi infeksi agen penyakit di saluran pencernaan.

Penyakit Saluran Pencernaan

Infeksi penyakit pencernaan akan merusak saluran pencernaan terutama mukosa usus sehingga akan terjadi gangguan penyerapan nutrisi. Jika hal ini terjadi tentu akan menimbulkan dampak yang merugikan seperti gangguan petumbuhan, keseragaman rendah, peningkatan FCR serta peningkatan mortalitas. Pada ayam pedaging penyakit pencernaan yang sering muncul Colibacillosis, koksidiosis, NE, ND maupun kolera. Pada ayam petelur pra produksi penyakit pencernaan yang sering menyerang yakni koksidiosis, colibacillosis, necrotic enteritis (NE), kolera, ND, serta helminthiasis. Pada periode produksi penyakit pencernaan yang sering menyerang helminthiasis, kolera, colibacillosis, NE, ND, AI serta mikotoksikosis. Penyakit saluran pencernaan biasanya ditandai dengan gejala klinis diare dan secara umum ayam akan nampak lesu dan bulu kusam.

Infeksi Koksidiosis

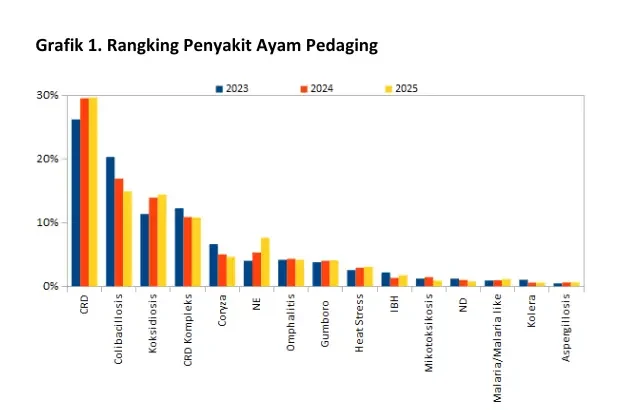

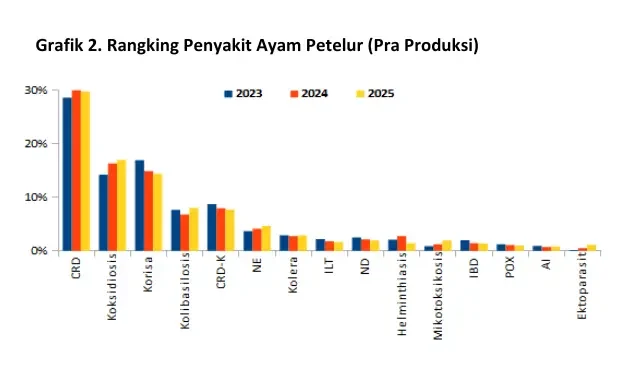

Berdasarkan data yang dikumpulkan Medion dari tahun 2023-2025, koksidiosis menempati peringkat ketiga penyakit pada ayam pedaging dan peringkat kedua pada ayam petelur sebelum produksi (Grafik 1 dan 2). Koksidiosis disebabkan oleh protozoa Eimeria sp. yang menyerang saluran pencernaan, terutama usus halus dan sekum (usus buntu). Spesies yang menyebabkan sakit pada ayam yaitu E. tenella, E. necatric, E. acervulina, E. maxima, E. brunetti, E. mitis, dan E. Praecoc. Beberapa faktor yang memicu munculnya penyakit koksidiosis antara lain kepadatan tinggi, kelembapan kandang yang tinggi, kualitas litter kurang baik, jumlah cemaran ookista, pembersihan dan istirahat kandang yang kurang optimal.

Dampak yang ditimbulkan pada ayam yang terinfeksi koksidiosis yaitu pertumbuhannya terhambat, penurunan efisiensi penggunaan ransum, dan kematian yang dapat mencapai 80-90%. Penyakit koksidiosis juga memberikan dampak imunosupresif (menekan perkembangan kekebalan tubuh), merusak mukosa usus, Payer’s patches dan caeca tonsil yang merupakan organ kekebalan tubuh di saluran pencernaan mengalami kerusakan Terdapat jaringan limfoid yang menghasilkan antibodi (IgA) di sepanjang mukosa usus. Kerusakan mukosa usus akan menurunkan jumlah IgA yang berfungsi melindungi mukosa usus dari penyakit lain.

Gejala klinis dan perubahan anatomi akibat koksidiosis tergantung pada jenis Eimeria yang menyerang. Secara umum, ayam yang terserang koksidiosis menunjukkan gejala mengantuk, sayap terkulai, penurunan nafsu makan dan anemia. Infeksi E. tenella menyebabkan ayam mengalami berak darah, feses berwarna merah atau oranye pada litter atau di bawah kandang. Infeksi E. maxima menyebabkan feses kental kemerahan bercampur bintik-bintik darah. Perubahan anatomi yang teramati, pada E. tenella menyebabkan sekum membesar 2-3 kali lipat, dinding menebal berwarna gelap, dan terdapat gumpalan darah di lumen sekumnya. Sedangkan perubahan karena Eimeria yang lain berupa penebalan dinding usus (dapat disertai peradangan, nanah, hingga perdarahan) serta adanya titik-titik berwarna putih di permukaan usus. Apabila hanya melihat dari gejala klinis dan perubahan patologi anatomi akan sulit untuk membedakan masing-masing spesies Eimeria yang menyerang. Perlu adanya peneguhan uji laboratorium untuk membedakannya.

Infeksi Necrotic Enteritis

Penyakit NE disebabkan oleh toksin yang dikeluarkan oleh bakteri Clostridium perfringens Tipe A dan C. Infeksi NE pada ayam akan menyebabkan kerusakan mukosa usus, penyerapan nutrisi terhambat, penurunan pertumbuhan, peningkatan konversi pakan, depresi, bulu kusam serta kematian. Hal ini tentu memberikan dampak penurunan produktivitas. Beberapa faktor predisposisi kejadian NE antara lain litter lembap atau basah, stres, perubahan cuaca. Munculnya kasus NE dapat dipicu oleh serangan koksidosis. Perubahan viskositas isi usus juga dapat memicu terjadinya NE. Perubahan viskositas tersebut disebabkan oleh pemberian ransum dengan kandungan protein dan energi yang terlalu tinggi atau perubahan kandungan ransum yang mendadak.

Ayam yang terserang penyakit ini menunjukkan adanya diare dan litter yang basah. Ayam pun juga terlihat mematuki feses berlendir pada kloaka yang sering disebut “Sticky Pings“. Selain itu juga terlihat ayam bergerombol, mengantuk, dan bulu kusut. Karena terjadi kerusakan pada saluran mukosa, sehingga sering ditemukan feses yang tidak tercerna seperti sisa-sisa jagung. Perubahan anatomi pada kasus NE diantaranya usus terlihat menggelembung berisi gas, berbau khas, dan dinding usus mudah sobek atau menjadi rapuh. Ketika kasus sudah parah, mukosa usus terlihat kasar seperti permukaan handuk atau sering disebut “Turkish Towel”

Infeksi Colibacillosis

Colibacillosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli (E. coli) yang tergolong dalam genus Escherichia dan famili Enterobacteriaceae. Kasus Colibacillosis pada ayam umumnya disebabkan oleh strain avian pathogenic E. coli (APEC). Sejauh ini, APEC didominasi oleh tiga serotipe, yaitu serotipe O₁, O₂, dan O₇₈. Colibacillosis dapat ditularkan melalui kontaminasi air minum ayam, litter, udara, dan feses.

Kejadian Colibacillosis pada ayam pedaging dan petelur masih menduduki 5 besar, sehingga sampai saat ini menjadi penyakit yang perlu diwaspadai. Kejadian Colibacillosis di peternakan bisa muncul sebagai infeksi tunggal, namun tidak jarang ditemukan infeksi kombinasi dengan penyakit lainnya. Faktor pemicu Colibacillosis erat kaitannya dengan manajemen pemeliharaan yang kurang optimal. Seperti kepadatan ayam tinggi, feses menumpuk, dan kualitas litter kurang baik. Banyak outbreak Colibacillosis terjadi akibat rendahnya sanitasi dan kebersihan di kandang, serta berkaitan langsung dengan kualitas udara dan air minum di peternakan.

Colibacillosis dapat menginfeksi dalam beberapa bentuk, baik infeksi lokasl maupun sistemik. Bentuk infeksi lokal colibacillosis antara lain omphalitis (radang pusar) serta infeksi kantung kuning telur (yolk sac), cellilitis yang ditunjukkan dengan kulit berwarna kuning kecoklatan dan ditemukan eksudat kental semacam nanah di bawah kulit, salpingitis yang ditunjukkan dengan peradangan pada saluran telur/oviduk serta infeksi colibacillosis lokal dalam bentuk diare. Bentuk infeksi sistemik colibacillosis disebabkan bakteri E. coli masuk ke dalam sirkulasi darah menyebabkan colicepticemia. Infeksi ini dapat diamati peradangan pada laryng, trakea, paru-paru, serta kantung udara keruh, adanya selaput fibrin pada jantung (pericarditis), hati (perihepatitis) dan peritonitis (peradangan pada peritoneum/dinding rongga perut). Bentuk infeksi ini juga dapat menyerang pada anak ayam umur 1-2 hari yang ditandai sisa kuning telur tidak terserap dan limpa membesar. Setelah beberapa hari infeksi berjalan, akan timbul lesi khas polyserositis serofibrinous yang ditemukan pada peritoneum, pericardium, kantung udara, dan selaput hati.

Infeksi Cacingan

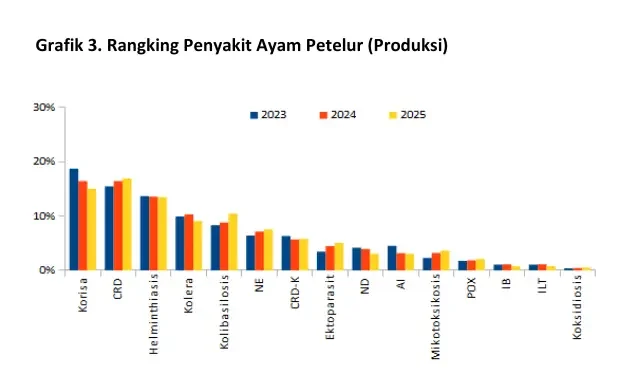

Selama 3 tahun terakhir penyakit cacingan masih menempati ranking ke 3 pada ayam petelur masa produksi (Grafik 3) dan rangking 10 besar pada ayam petelur masa produksi (Grafik 2). Penyakit cacingan ini akan terus mengancam peternakan petelur selama penerapan manajemen dan biosecurity-nya masih rendah serta keberadaan inang perantara atau vektor penyakit seperti lalat yang semakin bertambah. Cacing yang sering menyerang ayam petelur dan ditemukan pada saluran pencernaan ayam adalah cacing gilig (nematoda) seperti Ascaridia galli dan cacing pita (cestoda) seperti Raillietina sp., selain itu ada juga jenis cacing yang lain yaitu Acanthocephala. Cacing Acanthocephala merupakan salah satu kelompok aschelminthes dan bukan termasuk kelompok cacing gilig maupun cacing pita (Panchani, 2021).

Gejala Klinis ayam yang terinfeksi ringan akan nampak relatif sehat anmun dapat terjadi penurunan produksi. Sedangkan pada tingkat infeksi berat ayam akan menunjukkan gejalan nafsu makan menurun, pertumbuhan terhambat, kurus, bulu kasar, pucat, penurunan produksi yang signifikan, diare, terkadang ditemukan cacing di fesesnya. Pada saat dilakukan nekropsi atau bedah bangkai akan ditemukan cacing pada usus. Infestasi cacing yang berat (terutama yang disebabkan oleh cacing pita maupun Acanthocephala) biasanya menyebabkan enteritis (peradangan pada usus) yang ditandai dengan terjadinya penebalan pada dinding usus, adanya nodul-nodul pada dinding usus dan usus mengalami haemorhagi (perdarahan).

Mengendalikan Penyakit Saluran Pencernaan

Ukuran usus panjang dan diameter besar akan diikuti dengan perkembangan villi dan kripta yang baik sehingga area penyerapan lebih optimal. Dengan kecernaan dan penyerapan nutrisi ransum yang baik maka FCR akan lebih baik dan dapat menekan angka mortalitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas organ pencernaan antara lain:

1. Manajemen awal pemeliharaan

Kualitas organ pencernaan dipengaruhi sejak awal pemeliharaan dengan pemberian pakan segera saat ayam datang serta penerapan manajemen brooding yang baik. Hal ini dapat terlihat pada pertumbuhan organ pencernaan. Sebagai contoh konidisi usus ayam umur 2 hari pada ayam yang langsung diberi ransum saat chick in akan mempunyaki ukuran yang lebih banjang dan besar dibandingkan ayam yang dipuasakan dulu selama 8 jam maupun yang tidak diberikan ransum.

2. Risiko paparan agen penyakit

Dengan biosekuriti yang baik, akan meminimalisir populasi bibit penyakit di area kandang. Hal ini dapat mengurangi risiko ayam terinfeksi penyakit saluran pencernaan.

3. Kondisi mikroflora usus

Perlu menjaga agar mikroflora usus tetap berimbang, agar bakteri patogen tidak berkembang berlebihan.

Kualitas ransum

4. Kualitas ransum

Ransum mengandung racun jamur (mikotoksin) dapat merusak organ pencernaan seperti usus, gizzard/ampela dan hati. Serta memperhatikan adanga zat antinutrisi dalam pakan, seperti asam fitat, NSPs (non-starch polysaccharides).Perlu menjaga agar mikroflora usus tetap berimbang, agar bakteri patogen tidak berkembang berlebihan.

Untuk mengendalikan penyakit pencernaan perlu mngkombinasikan penerapan biosecurity yang baik penerapan praktik manajemen pemeliharaan yang baik seta pemberian ransum sesuai kebutuhan ternak baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

- Seleksi DOC sebelum masuk kandang terutama yang menunjukkan gejala Colibacillosis yakni pusar basah, karena jika terus dipertahankan produktivitasnya tidak akan optimal dan berpotensi menularkan ke ayam lain

- Penerapan biosecurity yang baik seperti rutin melakukan sanitasi kandang, baik saat kosong kandang mapupun saat berisi ayam. Penerapan biosecurity 3 zona, membatasi tamu, hewan lain masuk ke lingkungan kandang. Penerapannya dengan menyemprot mobil dengan desinfektan (Medisep, Zaldes) sebelum masuk/keluar area peternakan, dipping dan semprot sepatu sebelum masuk kandang dengan Antisep, pembersihan dan desinfeksi peralatan serta lingkungan kandang dengan Medisep maupun Neo Antisep.

- Perhatikan kepadatan kandang dan atur sirkulasi udara dalam kandang dengan baik dan bersihkan debu di sekitar kandang karena berpotensi terkontaminasi bibit penyakit. Usahakan agar sirkulasi udara baik, mudah berganti dan ayam merasa nyaman.

- Pemberian obat cacing secara berkala. Obat cacing diberikan meskipun belum tampak tanda-tanda serangan cacing. Untuk ayam petelur yang dipelihara dalam kandang postal saat pullet, obat cacing diberikan pada umur 1 bulan dan diulang pemberiannya 1-2 bulan kemudian. Ayam pullet yang dipelihara dalam kandang baterai diberi obat cacing pada saat pindah ke kandang produksi dan diulang setiap 3-4 bulan sekali.

- Meminimalkan populasi lalat di sekitar kandang dengan menggunakan Larvatox untuk membasmi larva lalat dan Flytox untuk membasmi lalat dewasa.

- Kontrol kualitas air secara berkala terutama saat pergantian musim dan pembuatan sumur baru.

- Penerapan manajemen litter yang baik. Bolak balik litter secara rutin, Jika ditemui litter mengumpal, pilah dan keluarkan. Jika Jika ditemui litter basah atau menggumpal dalam jumlah banyak, tutup dengan litter baru.

- Perhatikan penyimpanan pakan di gudang. Pakai pallet/alas, sirkulasi udara lancar, pengaturan jumlah tumpukan ransum.

- Jika terjadi infeksi saluran pencernaan dapat dilakukan:

- Isolasi ayam yang sakit parah/muncul gejala klinis

- Pada infeksi colibacilosis maupun NE, dapat diberikan antibiotik melalui air minum misalnya Tinolin atau Neo Meditril. Namun jika kondisi ayam sudah parah sehingga konsumsi air minum ayam menurun, pengobatan bisa dipertimbangkan menggunakan antibiotik via injeksi seperti Tinolin Injection, Neo Meditril atau Lincomed. Dalam pengobatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, selain dosis, serta lama pemberian yang harus sesuai, perlu dilakukan rolling antibiotik dari golongan yang berbeda untuk menghindari resistensi antibiotik.

- Pada infeksi koksidiosis berikan Therapy atau herbal Fithera untuk pengobatan.

- Sedangkan penanganan kasus cacingan dapat dilakukan dengan pemberian obat cacing seperti Levamid yang efektif membasmi cacing pita (Raillietina sp.) dan cacing gilig (Ascaridia sp.) bentuk larva dan dewasa.Sedangkan untuk membasmi penyakit cacingan yang disebabkan oleh Acanthocephala dapat diberikan Levamid dengan dosis 0,2 gram/kg BB atau Wormzol-K dengan dosis 0,1 gram/kg BB melalui ransum selama 3 hari berturut-turut dan dapat diulang 2 minggu kemudian sampai tuntas atau 1-2 bulan sekali tergantung tingkat keparahan penyakit. Dapat juga menggunakan Wormisol yang diberikan melalui air minum tanpa medikator pada ayam yang dipuasakan 1-2 jam sebelum pemberian. Setelah pemberian obat, dilanjutkan dengan air minum biasa atau Gingertol 2 ml/ L untuk meningkatkan water intake ayam.

- Perbaiki manajemen (buang feses/litter bercampur darah, atur kepadatan ayam dan buka tutup tirai, lakukan penggantian litter lembap)

- Pemberian multivitamin (Vita Stress/Fortevit) setelah pengobatan selesai

- Lakukan sanitasi serta desinfeksi peralatan dan air minum (Desinsep) jika sumber air positif tercemar E. coli serta bakteri lain.

- Desinfeksi kandang menggunakan Medisep/ Neo Antisep

- Berikan terapi suportif untuk mengontrol meningkatkan permeabilitas saluran pencernaan

- Lakukan pembolak-balikan ransum secara periodik untuk meningkatkan nafsu makan

- Berikan suplemen premix untuk membantu memperbaiki proses pencernaan seperti Betterzym